课程邮箱 :shwyychyh@163.com 技术支持:武汉云思达科技

靶向制剂是怎么定位并达到病变部位的?

来源:admin 浏览量: 更新时间:2018-03-06 15:25:07

一、漂洋过海来看你(被动靶向)

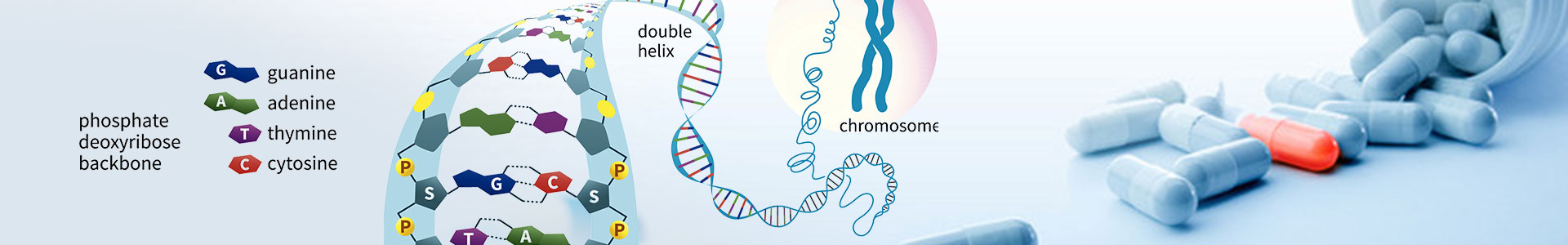

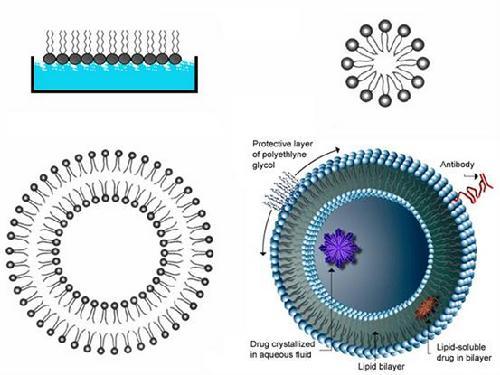

被动靶向的原理是把药物与专门的载体结合,利用药物载体的自身特性,使药物进入体内后被机体自然吞噬而实现靶向功能。例如脂质体、微球与微囊和纳米粒。 以脂质体为例,它是一种人工生物膜,见下图,和生物的细胞膜一样,磷脂双分子膜具有亲水和亲油的双性,在水中,磷脂分子的亲水头部插入水中,而疏水尾部则伸向空气,搅动后则形成双层脂分子的球形脂质体,像个迷人的小星球一般。亲水性的药物被包在脂质体核心,亲脂性药物则在夹在分子层中。脂质体进入血液循环后,可以被体内霸道的环卫工大妈「巨噬细胞」当做外来异物吞噬,直接运到网状内皮系统丰富的组织器官中,譬如说肝、脾、肺、骨髓等地方。(其实要细致讲起来,这个机理也没这么简单,脂质体在淋巴、血液中滞留的时间也更久,更难被代谢掉。又比如肿瘤中因为含有比正常细胞更多的磷酸酶、酰酶,所以脂质体也更容易在其中释放药物……)

二、只是因为在人群中多看了你一眼(主动靶向)

在我学生时代,觉得被动靶向的这些技术已经够牛逼轰轰的了,但其实它们并没有具备对靶器官的特异识别能力,只是随波逐流的大致聚集。它们能够在增强疗效的基础上减少部分不良反应,较之普通制剂有它的优势,但还远远不够。所以接下来我们简单的说下主动靶向制剂。

1.和您什么仇什么怨。可能大家比较熟悉的主动靶向制剂,是以伊马替尼(格列卫)、吉非替尼(易瑞沙)为代表的这类抗肿瘤药物。这类职业杀手是目前广泛应用在肿瘤治疗领域中的分子靶向制剂,它们是针对细胞癌变过程的受体或转导过程中关键的酶,以肿瘤细胞的特征分子为靶点,将药物或其他杀伤肿瘤细胞的活性物质选择性地运送到肿瘤部位,最后干净漂亮的完成预先设定好的「清理工作」。就比如:利妥昔单抗通过与B淋巴细胞上的CD20特异性结合,然后通过ADCC或CDC这两种凶残的细胞毒效应,介导免疫B细胞溶解,治疗一些棘手的免疫性疾病。这就有点像阿拉伯民间故事里的恶匪,在倾巢而出时,只对门上有做标识的人家下手。

2.载体药物的整容逆袭。这种主动靶向制剂是在被动靶向的基础上,对复合物加以修饰,使之成为具有定位能力的「导弹」,指哪儿打哪儿。 好比前面提到的脂质体,在修饰后,可以成为长循环脂质体、免疫脂质体、糖基修饰脂质体……它们要么是改造后变成不容易被身体清除的「特异体质」,或者是带上了能够结合特定细胞上某些受体的特定抗体,又或者是带上能被不同组织细胞所特定摄取的特殊修饰结构。总之,一些精妙的改变发生了以后,混乱的体内世界变得有了规律,命中注定的相遇被写入药物载体上,主导着这一切。同样的,纳米乳、微球也可以实现修饰后的主动靶向运输。

2.前体药物的木马计。把药物加工成不具有生理活性的前体药物,然后让它在特定的部位内代谢,成为活性药物发挥作用。譬如脑靶向的前体药物能高效的穿越大脑前的「叹息之墙」(血脑屏障),进去后再上演「木马计」。

三、请把我当成人类来治疗好吗(物理化学靶向)。

1.磁性靶向制剂。磁性材料再磁场引导下,定位于特定靶器官。药剂学真是令人脑洞大开。

2.栓塞靶向制剂。直接通过导管插入药物,阻断靶区供血。如此简单粗暴的方法,这个应该属于介入治疗了把?

3.热敏靶向制剂。通过外部热源对靶区进行加热,使靶区的温度稍高于周围未加热区,实现药物在靶区释放。医生:「请问您要几成熟?」,病人:⊙﹏⊙‖∣。

4.pH敏感的靶向制剂。肿瘤间质液的pH值比正常组织低(这和你吃酸性食物没有半毛钱关系),结肠的pH值高,都可以成为该类药物说爆就爆的原因。

5.独特的酶系靶向制剂。果胶、瓜耳胶等载体材料,只能在大肠的某些细菌作用下降解,将药品包裹在其中,可以达到局部释药的目的,保持局部组织高浓度。 大致就是这样喇。